Зачем Алексей Шаталов дважды ездил в Китай

В Поднебесной Алексей Вячеславович не только преподавал местным студентам технические дисциплины, но и исполнил мечту своей юности побывать в Шаолине.

Алексей Шаталов рассказал «Белгородской правде», что такое малатан, почему китайцы не купаются в Жёлтом море и зачем в душе телефон. А также о своём поэтическом творчестве, которое стало необычным побочным эффектом его путешествий.

Сдал сопромат – можно встречаться

Выбирая путь в жизни, выпускник Новооскольского колледжа, юный Лёша Шаталов в 1992 году подал документы сразу в несколько учебных заведений: высшее военное училище, высшую школу милиции, сельхозинститут и Белгородский технологический институт строительных материалов (нынешний БГТУ им. Шухова). Поступить удалось в технический вуз.

«С детства я, как любой мужчина, любил что‑то собирать и конструировать. Поэтому специальность, связанная с оборудованием и машинами, естественно, была мне по душе, — объясняет он. — Я мог стать и военным, и полицейским, и аграрием, но нисколько не жалею, что судьба у меня так повернулась. Моя классная руководительница говаривала: «Что‑то Шаталов в поле ленится. Наверное, станет учёным, придумает электрическую тяпку, и будет всем от этого польза». Получается, в чём‑то она была права».

В «технологе» Алексей Вячеславович получил специальность «механическое оборудование и аппараты промышленности строительных материалов» и решил связать жизнь с вузом. В 2002 году он защитил кандидатскую диссертацию и остался работать на кафедре технологических комплексов, машин и механизмов, а полтора года назад эту кафедру возглавил.

С будущей супругой, Еленой Владимировной, Алексей Шаталов познакомился ещё студентом: «У нас тогда говорили: «Сдал сопромат — можно встречаться с девушкой. Сдал детали машин — можно жениться». Как раз после третьего курса у меня начало появляться свободное время, и однажды друг пригласил прогуляться со своей девушкой и её подругой, показал фото этой подруги. Мне красавица понравилась, и я согласился».

У четы Шаталовых быстро появилась традиция. Они познакомились 15 июня 1995 года неподалёку от поклонного креста в честь Кирилла и Мефодия в небольшом сквере на Гражданском проспекте в Белгороде. Ежегодно они приезжают на это место и делают совместное фото. Кстати, в этом году муж и жена отпраздновали 30 лет со дня знакомства.

На самолёте, поезде и автомобиле

Сегодня у Шаталовых взрослые сын Владислав и дочь Светлана. Елена Владимировна много лет работает учителем биологии в школе № 28 областного центра. Сын оканчивает аспирантуру в БГТУ им. Шухова, у него уже своя семья, а дочь в этом году поступила в вуз в Санкт-Петербурге.

До Китая Алексей Вячеславович никогда не бывал за границей — супруги предпочитали путешествиям домашний уют. Около десяти лет назад его звали на курсы повышения квалификации в Уганде, но он так и не решился:

«Африка для русского человека — сложный континент. Чтобы туда поехать, нужно сделать множество прививок. К тому же тяжело переносить жару в 50 градусов. Но на подсознании у меня осталось, что куда‑то съездить всё равно надо».

И когда появилась возможность отправиться в Китай, Шаталов решил попробовать. БГТУ им. Шухова заключил договор с китайским государственным университетом в городе Линьи. Это крупный вуз, который установил партнёрские отношения с более чем 100 университетами в 26 странах и предлагает несколько совместных программ обучения. В одну из этих программ входит дисциплина, которую ведёт наш герой.

В марте 2024 года он впервые отправился преподавать китайским студентам, получающим специальность, связанную с технологией машиностроения. Весной этого года Алексей Вячеславович трудился преподавателем в Поднебесной во второй раз. Оба раза пробыл в Китае по два месяца.

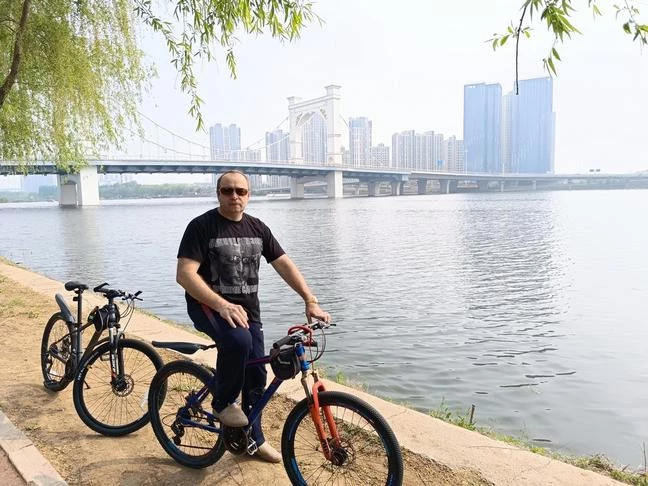

Добирался он из Белгорода в Москву, потом летел в Пекин, а оттуда уже на машине до Линьи – города с 11-миллионным населением в провинции Шаньдун, на побережье Жёлтого моря. Кстати, обратно в Пекин возвращался на поезде, развивающем скорость в 320 км/ч.

«Когда приезжаешь в город с таким количеством жителей, ожидаешь увидеть на улицах толпы – ни проехать, ни пройти, – рассказывает Алексей Вячеславович. – Однако их нет: люди много работают и живут в своём графике. Если хочется посмотреть, сколько же в населённом пункте людей на самом деле, нужно прибыть туда на большой праздник – на Новый год или на День труда, который отмечают 1 мая. Тогда всё встаёт в пробках, и попасть куда‑либо очень сложно».

Белгородских преподавателей поселили в студенческом городке. Городок оказался немаленьким. Источники в Сети сообщают, что университет Линьи занимает самую большую территорию среди вузов во всей Азии — 1,1 млн квадратных метров – и располагает шестью кампусами.

«Интернет тут немножко не прав, — считает собеседник. — Я сам объезжал студгородок на велосипеде и высчитывал площадь. Получилось около 4 млн квадратных метров. В вузе обучается около 40 тыс. студентов. Большинство живёт на этой территории. В общежитиях стоят двухъярусные кровати, и в каждой комнате может проживать до 10 человек».

Сотрудников БГТУ в первый раз поселили в общежитии для иностранных студентов. Там у каждого была большая комната со всем необходимым. Во второй раз жили в гостинице для иностранцев, тоже в кампусе.

«В университете всё быстро совершенствуется, и, скорее всего, когда я поеду в третий раз, уже будет действовать система съёма квартир для сотрудников», — замечает белгородец.

Уважайте рис

Особенностью быта стало то, что многие привычные действия оказались неожиданно связаны со смартфонами.

«Без телефона даже в душ не сходить. Нажал на картинку — полилась вода, 5 минут купаешься – и всё, душ отключается. Приходится бежать опять за телефоном, чтобы нажать на кнопку в приложении и вернуть воду», — говорит преподаватель.

Завтраки готовил себе сам: «В супермаркете я обрадовался, когда увидел, что там продаётся картофель и сало. Сразу купил и положил в холодильник. Ещё меня порадовало, что клубника на наши деньги стоила 60 рублей, в то время как в Белгороде она продавалась за 600 рублей. Так что наелся я там и клубники, и голубики вдоволь, и с другими фруктами и овощами проблем не было».

Днём и вечером Алексей Вячеславович мог поесть в одной из огромных многоэтажных столовых вуза или отправиться в заведение общепита. Ему очень понравился формат кафе, в которых нужно отдать фиксированную сумму, например 59 юаней (на сегодня около 650 рублей), а потом набирать сколько хочешь еды и напитков и сидеть хоть целый день.

Одним из любимых блюд стали хуньтунь — круглые пельмени с крылышками теста, которые подаются вместе с бульоном. Разновидностей пельменей в Китае вообще великое множество: с мясом, рыбой, овощами и морепродуктами. Белгородцу особенно полюбились пельмени с креветками и икрой.

Также по вкусу пришёлся малатан — суп, в который гость заведения может накладывать ингредиенты по своему желанию, и повар варит блюдо при нём. В безлимитных кафешках такое первое можно приготовить самому. Там на каждом столе имеется место, где посетители могут покулинарить.

Алексей Шаталов заметил, что вопреки стереотипу, риса китайцы едят не так уж и много: «Однажды я попросил положить мне мифан, то есть рис, и повар выдал огромную порцию. Мне коллеги объясняли, что к рису положено весьма уважительно относиться и полностью съедать то, что на тарелке. Вот, думаю, попал! Благо, оказалось, что можно взять контейнер и забрать еду с собой. Выбрасывать рис нельзя ни в коем случае».

Интернет по ночам

В первый приезд с преподавателем случилась неприятность. Все нужные лекции и презентации он записал на флешку, но во время первого же занятия она сломалась.

«А в Китае никакие российские сайты, кроме «ВКонтакте», не работают. Это было мучение! Разными путями я пытался получить свои материалы. Сидел ночами, не высыпаясь, потому что в это время суток интернет гораздо лучше работает, так как им пользуется меньше студентов».

Во второй раз Алексей Вячеславович перестраховался: использовал две флешки, а также закачал всё, что нужно в ноутбук и залил в соцсеть «ВКонтакте», чтобы можно было скачать.

Пары он вёл на русском языке: «Студенты Линьинского университета до начала моего предмета изучают русский минимум 1,5 года. Успехи у всех, конечно, разные, но у каждого есть в телефоне программа, которая сразу переводит и записывает мои слова на китайском. Правда, язык технический, и не факт, что всё переводится правильно. Но есть выход: использовать язык формул и рисунков».

Ученики сами просили у педагога домашнее задание и усиленно готовились к экзаменам, так как дело это серьёзное. Студентам запрещается заранее показывать экзаменационные вопросы, а сами испытания знаний проходят как российский ЕГЭ — без всяких гаджетов и под строгим надзором.

Родина кунг-фу

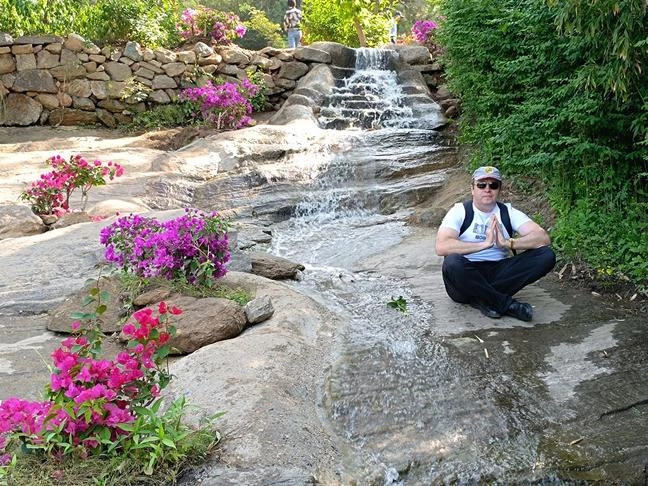

В Китае, как и в России, существуют длинные майские праздники, во время которых Шаталову с коллегами удалось съездить в другие города, посмотреть достопримечательности, побывать на экскурсиях. Пока он осматривал окрестности, местные жители осматривали его.

«Как‑то мы гуляли в зоопарке, и китайские посетители не на зверей смотрели, а ходили за нами и незаметно фотографировали. А кто посмелее, подходил и просил сделать совместный снимок. Китайцы любят людей с европейской внешностью, поэтому мы вызывали у них повышенный интерес. Однажды толпа детей даже пыталась взять у меня автограф».

Особенно жителей Поднебесной поразило, что россиянин решил искупаться в Жёлтом море.

«Я удивился, что на пляже нет кабинок для переодевания и окунулся в волны. Прибежал охранник и велел выходить, дескать, ещё нельзя купаться, сезон начнётся только 15 июня. Дисциплина! За два года я не видел ни одного китайца, который бы купался. Они только сидели на берегу под зонтиками в одежде с длинным рукавом».

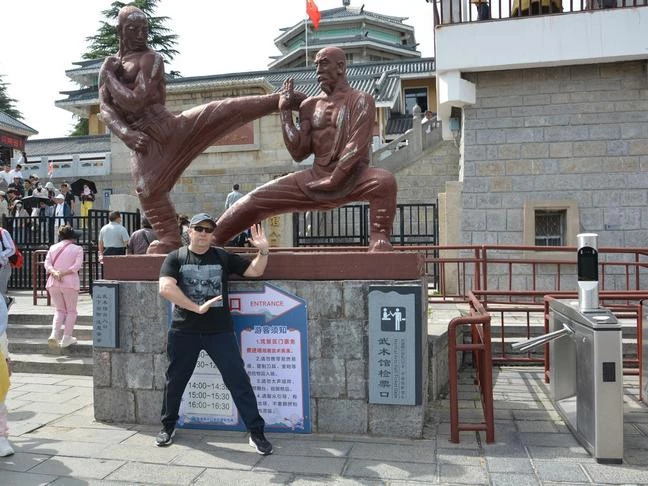

Будучи мальчишкой, Алексей Вячеславович с упоением наблюдал, как киногерои резво справляются со своими противниками при помощи зрелищных приёмов боевых искусств. А в Поднебесной он осуществил мечту детства и побывал в Шаолиньском монастыре, известном как центр буддизма и философии, где зародилось знаменитое шаолиньское кунг-фу. Там он смог вживую увидеть показательные выступления монахов.

Гулять в самом Линьи тоже было интересно: «В городе всё время что‑то происходит, местные жители любят гулять и тусоваться. Можно идти по центру и наткнуться на флешмоб, когда множество людей вместе танцуют или делают физические упражнения. А однажды один мужчина играл на улице на барабанах, дал мне бубен, и около получаса мы играли с ним вместе».

В новой стране, ещё в первую поездку, в Алексее Шаталове проснулось вдохновение, и он начал писать стихи, посвящённые близким людям и своим впечатлениям. А когда Транспортно-технологический институт БГТУ готовился отметить 20-летие, руководитель предложил Алексею Вячеславовичу написать поздравление к празднику. Тут он стихотворением не ограничился, и при помощи искусственного интеллекта наложил слова на музыку.

На сегодня у заведующего кафедрой уже 47 песен, и, возможно, в следующую поездку он откроет в себе новые таланты.

Анна Емельянова

Фото: Олега Гончаренко и из личного архива Алексея Шаталова

Источник БелПресса