Сергей Копцев: «Не мог поступить по другому» (Чечня)

Наша история хранит имена героев двух чеченских конфликтов. Первый длился с 1994 по 1996 год, второй – с 1999-го по 2009-й. Несколько лет назад в Белгородской области 1 июля стали отмечать неофициальную дату – день ветеранов боевых действий. По замыслу организаторов, он должен объединить участников локальных вооружённых конфликтов в эпоху СССР и на постсоветском пространстве.

Лучше пулемёт, чем продукты

Декабрь 1994 года. Политическая обстановка в стране и ближайших республиках характеризовалась как нестабильная. 11 декабря президент Борис Ельцин подписал указ, на основании которого федеральные войска вступили в Чечню.

Этому предшествовали события в августе на съезде чеченского народа, где дудаевцы призвали к сплочению перед угрозой «российской агрессии». Затем в ноябре оппозиционные Дудаеву чеченские войска предприняли неудачную попытку взять Грозный. Для наведения конституционного порядка на территорию Чечни и в зону осетино-ингушского конфликта направили войска Минобороны России.Фото: Алексей Дацковский

Накануне Нового года в каждой российской семье шли приготовления к празднику. Не исключением были и Сергей и Елена Копцевы, которые в это время ожидали первенца.

«Но Новый год я встретил уже в зоне боевых действий. 26 декабря наших офицеров вызвали к командованию и предложили поехать на Кавказ. Дали время подумать до утра. Честно скажу, что утром некоторые подписали рапорт на увольнение. Я был предан своей профессии и не мог поступить по‑другому, поэтому дал согласие», – рассказывает Сергей Копцев.

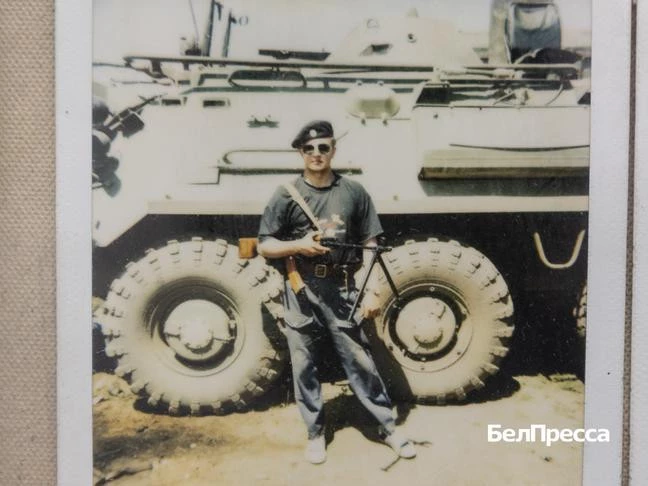

Изначально командировка планировалась на три месяца, но затянулась на полгода. В должности замкомандира ремонтной роты 324-го мотострелкового полка капитан Копцев отправился в зону боевых действий. Путь предстоял нелёгкий.

«Из Моздока вертушкой Ми-26 нас перебросили в Ханкалу. Первое ощущение войны, когда мы смотрели в иллюминатор вертолёта, было тревожным и непредсказуемым. Под нами хаос – разрушенные дома, взорванные мосты», – вспоминает собеседник.

Молодому офицеру запомнилось стойкое чувство неуверенности: летели под прикрытием, но своего оружия в руках не было. Уже в воинской части выдали необходимую экипировку. Каждому предоставили право самостоятельно выбрать две единицы оружия. Сергей взял проверенное: пистолет Макарова и ручной пулемёт Калашникова на основе автомата АКМ.

«Я не поленился носить мощное оружие весом более 4 кг. Помимо этого, мы нагрузились гранатами, боеприпасами, которых старались взять больше, для этого отказывались от продуктов. Это война, и здесь речь не о том, что удобно: брали то, что позволит адаптироваться к разным боевым ситуациям», – поясняет герой.

Копцева назначили начальником автомобильной эвакуационной группы полка, и по приказу командира дополнительно он отвечал за пропускной режим в полку. Для этого с самого начала организовал пункты досмотра воинских частей и гражданских лиц, которые проходили через их расположение.

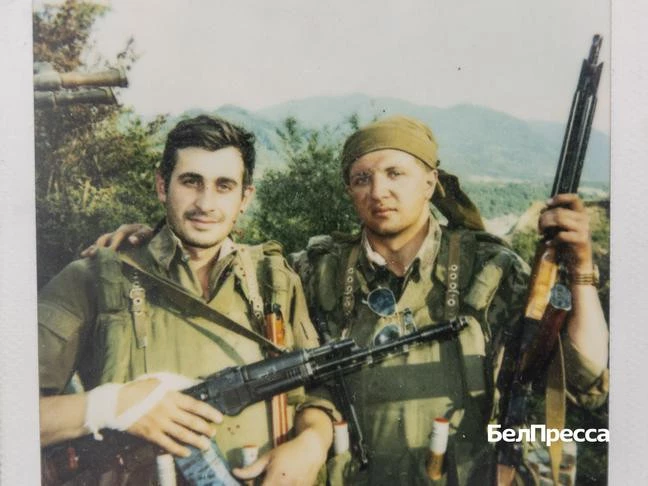

Весь полк был растянут большим лагерем в Аргунском ущелье, бойцы занимали господствующие высоты, контролировали большую часть этой площади. Бои шли с самого начала, как российские войска прибыли в Чечню.

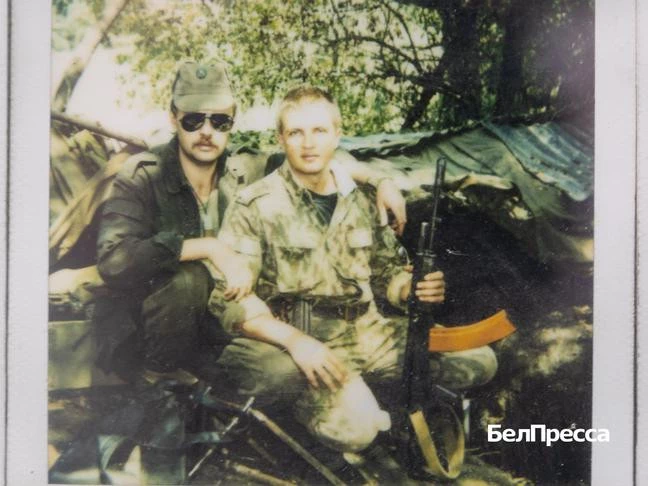

Первая остановка Копцева – посёлок Ачхой-Мартан. Базировались недалеко от окраины в неработающей молочно-товарной ферме.

Для бойцов растянули палатки, офицеры жили в грузовых автомобилях ЗИЛ-131. На каждый был установлен кузов-фургон (кунг) с необходимым оборудованием и инструментами для ремонта танков и другой бронетехники в полевых условиях. В ней на ночь подвешивался гамак, в котором спал офицер.

Сейчас Сергей Витальевич анализирует, что система войны 30 лет назад сильно отличалась от нынешней СВО. Тогда применялась диверсионно-засадная тактика. Бойцы пребывали в состоянии постоянного напряжения. В любой момент боевики могли начать обстрел с любого места или подорвать колонну, которая движется.

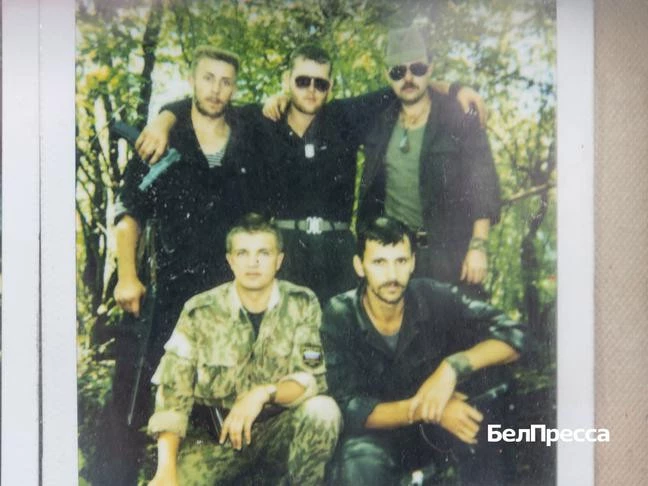

Приёмка дел затягивалась. Командир роты заболел, и Копцеву сдавал роту заместитель. Новоприбывший посмотрел экипировку, познакомился с личным составом. Основной костяк составляли солдаты срочной службы – молодые, без боевого опыта. На всю роту всего четыре контрактника.

Нечищенное оружие

С первых часов обнаружились серьёзные профессиональные проблемы, в которые погрузился молодой офицер. Перед ним стояла задача отладить систему подзарядки аккумуляторных батарей не только в роте, но и во всём полку. Из‑за нарушения технологии ресурс бывших в употреблении аккумуляторов израсходовали за пару месяцев. Зарядная машина была неисправна. Чтобы завести технику, прикуривали от другой машины или запускали мотор с толкача или буксира. На это уходило много времени, и было очень неудобно.

«Пришлось найти две машины, из них собрать одну. За две недели практически все батареи в полку мы зарядили, наладили выпуск дистиллированной воды, запустили перегонный куб, нашли кислоту для аккумуляторов. Работали день и ночь. Только исчезла первая проблема, как появилась вторая: я начал проверять вооружение роты и понял, что огнестрельное оружие нечищенное. По одной простой причине – не было оружейного масла. Вроде бы банальные вещи, а я это ощутил на первом боевом выезде», – делится рассказчик.

На третий день прибытия в расположение группа Копцева получила приказ: эвакуировать машину после боя. Экипаж отправился на бронированной разведывательной машине с танковым тягачом, который вооружён одним пулемётом. Для передачи боевого опыта в составе экипажа поехал его коллега-сменщик.

«Он учил, чтобы сразу не подходили к машине, она может быть заминирована, сначала нужно зацепить тросом, дёрнуть, только потом увозить. Мы выполнили все его рекомендации. Я наблюдал свой сектор обстрела, увидел движение, пытаюсь вставить патрон в патронник, а он не идёт. Оружие забито, начинается состояние паники: автомат и патроны есть, а применить не могу», – объясняет Сергей Витальевич.

По возвращении он проверил стволы в роте и понял, что большинство из них находится в плачевном состоянии. Обратился к начальнику службы ракетно-артиллерийского вооружения. Тут и открылось, что масла в полку нет. Хорошо, что нашлись знакомые, добыли масло и вычистили всё оружие.

«Своё я тоже почистил и всегда лично его обслуживал. Вот такая была первая боевая история, зато убедился, что все прописные истины, которым учили в своё время на занятиях, нужно выполнять», – констатирует он.

Негласный паритет

Через месяц поднялись выше в горы. Расположились в бывшем пионерлагере. По ночам холодно, приходилось рыть блиндажи, растягивать палатки. В них устанавливали печки-буржуйки, топили дровами.

Боевики тут же отметились. К лагерю подъехала «Волга», из неё вышли с оружием пять человек в российской форме, бородатые и открыли по нам прицельный огонь.

«Некоторые наши военные тоже не брились, поэтому навскидку в первые секунды понять, кто приехал, невозможно. Вначале время было потеряно. Мы открыли ответный огонь, послали группу, но они уже сели в машину и рванули в сторону гор. Там найти местных нереально. Мы обошлись одним раненым. Но этот бой нам в чём‑то помог. При перестрелке пострадали дома в посёлке. Чуть позже к нам пришёл старейшина, сказал, что местные жители здесь ни при чём, он не знает, кто эти заезжие, которые по нам стреляли. И попросил, чтобы мы никого не трогали. После этого больше со стороны посёлка по нам ни одного выстрела не было. Был заключён негласный паритет», – вспоминает Сергей Копцев.

Понять настрой местных жителей было очень сложно. Военные старались с ними дружить, но иногда происходило полное непонимание. Упоминает такой случай. Ветеран Великой Отечественной войны обратился за помощью. Офицер выделил машину. Парни заготовили дрова, привезли, разгружают. Неожиданно вокруг дома собралась толпа и попыталась захватить солдат, обвиняя их, что они старого человека обирают.

Капитан Копцев приказал включить громкую связь по рации и объявил, что, если солдаты не поедут в расположение, откроют огонь, а потом обратился к ветерану, чтобы он поговорил с односельчанами. Понятно, что угрозами психологически брал их на испуг. Из ситуации в тот раз вышел без потерь и скандала, но с первым седым волосом.

Каждый выезд мог перерасти в столкновение. Питьевую воду набирали в посёлке. Когда поехали в четвёртый раз, какие‑то молодчики преградили путь, взвели курки.

«Приказ выполнить не можем, и я завёлся с ними. И тут идёт местный аксакал с клюкой. Подошёл, отдубасил палкой этих ребят, говорит: «Зачем вы солдат провоцируете?» Нас тут же пропустили, извинились, оружие убрали. Там очень уважают старших и слушают их», – рассказывает он.

Позже выяснилось, что эти ребята из отряда самообороны, спустились с гор обменивать оружие. По его словам, сейчас не понять тогдашнюю войну. Россия выдавала антидудаевцам оружие, чтобы они от боевиков защищались, а они использовали его на своё усмотрение.

Радоновые ванны

Сложно было в горах помыться и постирать. Люди сидели по нескольку месяцев без запасов сменного белья. Баня там – это роскошь. Но солдату находчивости не занимать. Рядом природные богатства – горячие источники.

Промыли бензовоз, брезентом затянули 200-литровую бочку, залили радоновую воду и мылись. Сейчас об этом офицер вспоминает с улыбкой, а тогда не до смеха было. Некоторые смельчаки игнорировали радон и купались в холодной горной реке. Подхватили простуду и воспаление лёгких.

«Гигиена в горах – проблемная вещь. Я смотрел за личным составом, чтобы не завшивели. По четыре месяца в горах жили безвылазно. За мой период ни одного случая педикулёза и инфекций не было. Мы радоновых ванн за полгода приняли столько, что на всю жизнь хватит», – улыбается Сергей Витальевич.

Нелегко давалось русскому человеку отсутствие привычного питания: чёрного хлеба, сала и свинины. Чем выше в горах находились солдаты, тем хуже был рацион, потому что довести его туда было трудно. Ели в основном сухой паёк и подножный корм, добывая на охоте мясо горной козы, птицу и рыбу, которую в реке ловили по‑военному – глушили гранатами.

Электричества в лагере не было. Питание обеспечивалось от машины с дизельным генератором. Вечером включали трофейный телевизор, доставали видеомагнитофон, старались показывать комедии. А вот новостей не было от слова совсем: антенну ставить было запрещено. Поэтому гражданская информация доходила скудно. С опозданием привозили газеты, из которых узнавали о политических событиях.

Когда боевые действия прекращались, сразу же мирная жизнь начинала бить ключом. Тут же разворачивался рынок, бойко шла торговля, она всегда была у местного населения на первом месте. Нужно отдать должное жителям – на их базарах никогда не продавалось ничего палёного или травленого.

Единственный звонок жене

Июнь запомнился двумя событиями. В 1995 году командование поставило задачу доставить трофейное и неисправное оружие на центральные склады в Кабардино-Балкарии.

Копцев там ранее бывал, поэтому командир назначил его старшим колонны. Пока собирались, перед ними прошла вражеская колонна. Разошлись всего на час. В дороге по рации их затормозили. А позже уже узнали, что террористы захватили заложников в Будённовске. Это было 14 июня.

По прибытии в Кабардино-Балкарию Сергей понял, что от мирной жизни отвык. Непривычно было видеть людей без оружия, девушек в коротких платьях, работающие магазины, слышать музыку на улице. Как освободился, зашёл на переговорный пункт, заказал переговоры с Верхней Пышмой, попросил товарища позвать жену, так как дома телефона не было. Сослуживец сбегал, и тогда он поговорил всего 10 минут с любимой. Это был их первый и единственный разговор в этой командировке.

Через четыре дня вернулся в расположение части. Командировка заканчивалась, нужно было просить заменщика. Желающих ехать туда не было. Командир пошёл навстречу и отпустил, так как со дня на день супруга Сергея Копцева должна была родить.

По окончании командировки в Чечне получил предложение перейти на преподавательскую работу в Военный учебный центр при университете в Екатеринбурге. Этот период ознаменован очередной звёздочкой на погонах. А в 2018 году, уже в звании полковника, его пригласили возглавить новый Военный учебный центр в Белгороде при БГТУ им. В. Г. Шухова. Офицер остался верен присяге, своему призванию и семейной династии.

Сейчас из министерства обороны он прикомандирован в Министерство высшего образования и науки РФ на невоинскую должность с сохранением военной службы. Работая в вузе, ветеран боевых действий с коллективом университета помогает российским бойцам, регулярно доставляя необходимые технические средства «за ленту» практически по всем направлениям.

Его заслуги в период СВО отмечены медалями «Участнику специальной военной операции», «За помощь и милосердие». За безупречную службу в Российской армии Сергей Витальевич награждён государственной медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени с мечами и шестью ведомственными медалями, в их числе «За отличие в военной службе» трёх степеней, «За воинскую доблесть» 1-й степени.

Совсем недавно он по работе побывал в Грозном.

«Те места, где были боевые действия, я не узнал, только реку вспомнил. Сейчас Грозный – это красивый современный город с интересными архитектурными решениями. Я был в военной форме. Никто внимания на меня не обращал, сначала даже было непривычно. Не задавал никаких неправильных вопросов. Вспомнил, как в 1990-е многие были агрессивно настроены. Я ощутил дружелюбное, уважительное отношение ко мне, как к российскому офицеру. Нашу делегацию тепло встречали. Как показывает сегодняшняя война, бойцы из Чечни нам помогают на СВО бороться с нацистской нечистью, значит, связи между нашими народами укрепились и теперь они нам отдают свой солдатский долг», – подытоживает полковник Копцев.

Справка. Сергей Копцев – полковник, начальник Военного учебного центра при БГТУ им. В. Г. Шухова. Сын офицера Советской армии, внук двух фронтовиков. Выпускник Киевского высшего танкового инженерного ордена Красной Звезды училища им. Маршала Советского Союза И. И. Якубовского. По специальности инженер-механик.

Годы учёбы: 1985–1990. Участник первой чеченской войны. На момент командировки в Чеченскую Республику служил на Центральной базе резервной техники в городе Верхняя Пышма под Екатеринбургом в должности старшего инженера отдела хранения бронетанковой техники. С 2001 года – преподаватель кафедры танковых войск Учебного военного центра в УГТУ-УПИ. Обучал предмету электроспецоборудованию бронетанковой техники. Прошёл все ступени от преподавателя до руководителя военной кафедры. С 2018 года направлен в БГТУ им. В. Г. Шухова на должность начальника Военного учебного центра. В 2019 году центру присвоено имя Героя Советского Союза генерала армии Н. Ф. Ватутина. Женат. Имеет двух сыновей, один из которых продолжил семейную династию военных.

Елена Ховхун (БелПресса)

Фото Алексея Дацковского и из архива Сергея Копцева